板金加工とは?加工の手順や種類、注意点などを解説

/

製品開発や製造において、「板金加工の工程がよくわからない」「適切な加工方法を選びたい」という悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。また、初めて板金加工を依頼する際に、どのような準備が必要か迷われることもあるでしょう。

本記事では、板金加工の基礎知識から実践的なノウハウまで、製造現場で役立つ情報をわかりやすく解説していきます。

板金加工とは

板金加工は、金属の板材に力を加えて変形させることで目的の形状を作り出す加工技術です。自動車のボディや家電製品の筐体、建築物の外装など、私たちの身の回りのあらゆる場所で使われています。

本章では、板金加工の基本的な概念や原理について説明していきます。

意味

板金加工は、板状の金属材料に対して切断・曲げ・溶接などの加工を施し、立体的な形状に成形する技術を指します。

加工できる材料は主に鉄・ステンレス・アルミニウム・銅などで、一般的な板厚は0.1mmから22mm程度までです。この加工方法は、少量多品種生産に適しており、設計変更にも柔軟に対応できるのが特徴です。

また、汎用的な設備で加工できるため、初期投資を抑えられる利点があります。特に製造業では、機械板金による加工が一般的です。

弾性変形

金属材料に力を加えた際に、一時的な変形が起こることを弾性変形と呼びます。加えた力が小さい場合、原子間の距離が変化してひずみが生じますが、力を取り除くと元の形状に戻ります。

この性質は板金加工において重要な概念となっており、特に曲げ加工では「スプリングバック」という現象の原因となります。

弾性変形を理解し、適切にコントロールすることが、精度の高い加工を実現するポイントです。熟練の技術者は、この性質を経験的に把握しながら加工を行うことが求められるでしょう。

堕性変形

塑性変形は、金属材料に降伏点を超える力を加えた際に生じる永久的な変形のことです。板金加工では、この性質を利用して目的の形状を作り出していきます。例えば、曲げ加工では適度な力を加えることで意図的に塑性変形を起こし、必要な角度や形状を得ています。

ただし、過度な力を加えると材料が破断してしまうため、適切な力加減が必要不可欠です。現代では、この塑性変形をコントロールするために、コンピュータ制御の加工機械が活用されているのが特徴です。

切削加工との違い

板金加工は、材料を変形させて加工するのに対し、切削加工は材料を削り取って形状を作り出します。

板金加工では、一枚の板から複雑な形状を作れる反面、精密な寸法精度を出すのが難しい特徴があります。一方、切削加工は高い精度が出せますが、材料の無駄が多くなりやすく、薄い板状の製品を作るのは不向きです。

板金加工は、大きな面積の加工や薄板の加工に適しており、家電製品の筐体や自動車のボディなど、軽量化が求められる製品の製造に多く使用されています。

プレス加工との違い

板金加工では汎用金型を使用し、切断・曲げ・溶接といった工程を段階的に進めます。一方、プレス加工は製品専用の金型を使用して、一度の工程で複雑な形状を作り出せるのが特徴です。

生産規模においても大きく異なり、板金加工は少量から中量生産に適しています。対してプレス加工は専用金型により、同一製品の大量生産で単価を大幅に下げることが可能でしょう。

板金加工の種類とは

板金加工は、加工方法によって手板金と機械板金の2種類に大きく分けられます。

- 機械板金

- 手加工板金

それぞれに特徴や向いている用途があり、製品の要件に応じて使い分けることが重要です。

ここでは、各種類の特徴と活用方法について解説していきましょう。

機械板金

機械板金は、専用の加工機械を使用して板金を加工する方法です。

タレットパンチプレスやレーザー加工機、プレスブレーキなどの設備を使用し、高い精度と生産性を実現できます。CADデータから直接加工できるため、複雑な形状でも安定した品質で製造が可能です。

また、同じ製品を繰り返し作る場合に適しており、コストを抑えることができます。近年では自動化も進み、人手不足への対応策としても注目されています。

手加工板金

手加工板金は、熟練の職人がハンマーやヤスリなどの工具を使って手作業で加工する方法です。

一品一品丁寧に作り上げるため、複雑な形状や特殊な要求にも対応できます。自動車の補修や工芸品の製作など、機械では難しい繊細な作業に適しています。大量生産には向いていませんが、試作品や少量生産の場合には、金型製作などの初期投資が不要なため、コスト面で有利になることもあるでしょう。

板金加工のメリットとは

品質、コスト、納期など、製造における重要な要素において、板金加工には多くのメリットがあります。特に、設計の自由度が高く、少量多品種生産に適している点は、現代のものづくりニーズに合致しています。

- 複雑な形の製品が作れる

- 汎用的な設備で加工できる

ここでは、板金加工を採用する際のメリットについて、詳しく見ていきましょう。

複雑な形の製品が作れる

板金加工の最大の特徴は、一枚の板から複雑な形状の製品を作れることです。

切断、曲げ、溶接などの工程を組み合わせることで、様々な立体形状を実現できます。例えば、筐体や収納ケースなどの箱物から、配電盤や制御盤といった精密機器の外装まで、幅広い製品に対応が可能です。

また、設計変更にも柔軟に対応できるため、試作品の製作や製品改良にも適しています。近年では3DCADとの連携も進み、より効率的な製造が実現できます。

汎用的な設備で加工できる

板金加工は、汎用的な設備で多様な製品を作れる利点があります。

プレス加工のように製品ごとに専用の金型を必要としないため、初期投資を抑えることが可能です。また、同じ設備で異なる製品を製造できるため、設備稼働率を高く保てます。

汎用的な設備を使うことで、少量多品種生産にも柔軟に対応でき、納期短縮やコスト削減にもつながるでしょう。特に試作品や小ロット生産において、この特徴は大きな強みといえます。

板金加工のデメリットはある?

板金加工には多くのメリットがある一方で、製造方法の特性上、いくつかのデメリットも存在します。製品開発や量産計画を立てる際には、加工精度の限界や生産性の課題を理解しておくことが重要です。

- 大量生産には向いていない

- 加工可能な板厚に限界がある

適切な加工方法を選択するためにも、板金加工のデメリットについて確認していきましょう。

大量生産には向いていない

板金加工は一点ずつ加工を行う特性があるため、同一製品の大量生産では効率が悪くなります。特に溶接工程では熟練技術者の手作業が必要で、自動化が難しい部分も多いです。

プレス加工のように専用金型を使った量産と比較すると、単価が高くなる傾向があります。数千個単位の大量生産を検討する場合は、他の加工方法との比較検討が必要でしょう。

加工可能な板厚に限界がある

板金加工で扱える板厚には制約があり、一般的には0.1mmから22mm程度までが限界となります。薄すぎる材料ではタップ加工ができない場合があり、厚すぎる材料では曲げ加工が困難になります。

また、材料の種類によっても加工可能な厚さが変わるため、設計段階で板厚の制約を考慮する必要があります。厚板加工が必要な場合は、溶接による組み立て方式への変更も検討しましょう。

板金加工に必要な加工機とは

板金加工では、工程ごとに専用の加工機械が使用されます。それぞれの機械が持つ特徴や性能を理解することで、より効率的な製造が可能になります。

- レーザー加工機

- バリ取り機

- タレットパンチプレス機

- プレスブレーキ

- スピニング加工機

- 溶接機

ここでは、主な加工機械について、その用途や特徴を詳しく解説していきましょう。

レーザー加工機

レーザー加工機は、高出力のレーザーを使用して金属板を切断する装置です。複雑な形状の切断や微細な穴あけ加工が可能で、切断幅が0.2~0.4mm程度と非常に細かい加工ができます。また、高速加工が可能なため、生産性も高く、特に外周加工や大きな穴の切断に適しています。

近年は高出力化が進み、より厚い材料の切断や、従来は難しかった高速穴あけ加工にも対応できるようになっています。熱影響が少なく、高精度な加工が可能なのも特徴です。

バリ取り機

バリ取り機は、切断や抜き加工後に発生する突起(バリ)を除去する装置です。従来は手作業で行っていましたが、機械化により効率的な処理が可能になりました。ワークを吸着させながらサンドペーパーで研磨する方式が一般的で、均一な仕上がりが得られます。加工面の品質向上だけでなく、作業者の安全確保や作業効率の向上にも貢献しています。

近年は表面研磨も同時に行える機種も登場し、工程の短縮化に役立っています。

タレットパンチプレス機

タレットパンチプレス機は、複数の金型を装着できる回転式の金型ホルダー(タレット)を備えた加工機です。穴あけや切断、成形加工など、様々な加工を1台で行えます。特に多数の穴あけ加工や、タップ加工、バーリング加工などの成形加工が強みです。

NC制御により高精度な位置決めが可能で、複雑な加工パターンも自動で処理できます。生産性が高く、中量生産に適していますが、外周の切断には時間がかかる傾向があります。

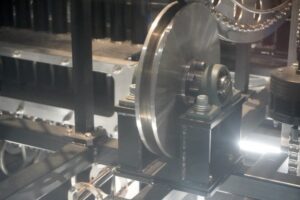

プレスブレーキ

プレスブレーキは、金属板を曲げ加工するための装置です。上型(パンチ)と下型(ダイ)の間に材料を挟み、油圧やサーボモータの力で曲げ加工を行います。加工角度や圧力は、NCプログラムで制御され、高精度な曲げ加工が可能です。

材料の特性によって曲げ角度が変化するため、細かな調整が必要となりますが、現代の機械では自動補正機能を備えているものも多くなっています。曲げ工程は板金加工の要となる重要な工程で、後工程の溶接や組立に大きく影響します。

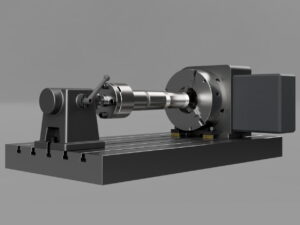

スピニング加工機

スピニング加工機は、回転する金属板にローラーを押し当てて、円錐や円筒形に成形する装置です。照明器具のカバーや工業用フィルターなど、回転体の製品製造に使用されます。NC制御により複雑な形状も高精度に加工でき、表面品質も優れています。

設備投資は比較的小規模で済み、少量多品種生産にも対応可能です。航空宇宙分野でも使用される高度な加工技術として注目されているのが特徴です。

溶接機

板金加工で使用される主な溶接機には、TIG溶接機とレーザー溶接機があります。TIG溶接機は不活性ガスを使用して溶接を行い、高品質な溶接が可能です。特に薄板の溶接に適していますが、熟練の技術が必要です。

一方、レーザー溶接機は熱影響が少なく、変形が起こりにくいのが特徴です。近年は、ファイバーレーザー溶接機が普及し、高速かつ高品質な溶接が可能になっています。非熟練者でも高品質な溶接ができる利点があります。

板金加工の手順とは

板金加工は、図面展開から検査まで複数の工程を経て完成に至ります。各工程には専門的な知識と技術が必要で、一つの工程のミスが最終製品の品質に大きく影響します。

- 図面展開

- 抜き加工・切断加工

- バリ取り・タップ加工

- 曲げ加工

- 溶接

- 仕上げ

- 組み立て

- 検査

ここでは、板金加工の基本的な工程について、順を追って解説していきます。

図面展開

図面展開は、完成品の3D図面から、1枚の板材への展開図を作成する工程です。曲げによる材料の伸びや縮みを計算し、正確な展開寸法を割り出す必要があります。近年は3DCADと連携した専用ソフトウェアを使用することで、より正確な展開図の作成が可能です。

また、材料の無駄を減らすため、効率的な配置(ネスティング)も同時に検討が必要です。後工程の加工精度に大きく影響を与えるため、慎重な作業が求められています。

抜き加工・切断加工

抜き加工・切断加工は、展開図に基づいて板材から必要な形状を切り出す工程です。レーザー加工機やタレットパンチプレスを使用し、外形の切断や穴あけを行います。加工方法は、製品の形状や数量、要求される精度によって選択します。

レーザー加工は複雑な形状の切断に適しており、タレパン加工は多数の穴あけや成形加工に適しています。最近は複合機の導入も増え、両方の利点を活かした効率的な加工が可能です。

バリ取り・タップ加工

切断・抜き加工後の工程では、切断面に発生したバリの除去やネジ穴の加工を行います。バリ取りは、手作業やバリ取り機を使用して行い、作業者の安全確保と製品の品質向上に重要な役割を果たします。

タップ加工は、後工程の組立てに必要なネジ穴を作る工程で、曲げ加工の前に実施することが必要です。この工程での丁寧な作業が、最終製品の仕上がりと安全性に大きく影響を与えるため、確実な処理が求められています。

曲げ加工

曲げ加工は、プレスブレーキを使用して板材を立体的な形状に成形する工程です。材料の特性や板厚によって曲げの角度が変化するため、熟練の技術と経験が必要となります。また、スプリングバックと呼ばれる現象により、曲げ角度が戻ってしまうことを考慮した加工が必要です。

最新の機械では、自動補正機能を備えているものも多く、高精度な曲げ加工が可能です。

溶接

溶接工程では、曲げ加工された部品を接合して立体的な形状を作り上げます。TIG溶接やレーザー溶接など、製品の要求に応じて適切な溶接方法を選びます。

溶接時の熱による変形を最小限に抑えることが重要で、溶接順序の検討や治具の使用など、綿密な作業計画が必要です。特にステンレスなどの溶接では、変色防止のため、シールドガスによる保護が欠かせません。

溶接品質は製品の強度や外観に大きく影響するため、高度な技術が要求されます。

仕上げ

仕上げ工程では、溶接部の研磨や表面処理を行い、製品の外観を整えます。グラインダーやサンドペーパーを使用して溶接部の凹凸を平滑にし、必要に応じて塗装やメッキなどの表面処理を施します。また、溶接による熱ひずみの修正も、この工程で行われます。仕上げの品質は製品の美観に直結するため、要求される仕上がりレベルに応じて丁寧な作業が必要です。近年は自動化された研磨機の導入も進み、効率的な作業が可能になっています。

組み立て

組立て工程では、加工された部品同士を組み合わせ、製品として完成させます。ボルト・ナットやリベットなどの締結部品を使用して組み立てを行い、必要に応じて他の部品との組み付けも行います。

この工程では、図面通りの組立てはもちろん、部品同士の干渉チェックや動作確認なども重要です。品質管理のポイントとして、締結部の確実な固定や部品の取り付け位置の精度が挙げられます。

検査

最終工程の検査では、製品の寸法精度や外観、機能について確認を行います。寸法検査ではノギスやマイクロメーターなどを使用し、図面との整合性を確認します。外観検査では傷や変形、表面処理の状態をチェックし、機能検査では可動部の動作確認などを行います。

高度な品質管理が求められる製品では、三次元測定機や画像測定機を使用した精密な検査も実施されています。不具合が見つかった場合は、原因を特定し、必要な修正が必要です。

板金加工のコストを抑える方法とは

板金加工の費用を削減するには、加工工程や設計段階での工夫が重要になります。材料費だけでなく、加工時間や手間を減らすことで、トータルコストの大幅な削減が期待できるでしょう。

- 溶接加工を減らす

- バリ取りを抑える

- メーカーの得意分野を知っておく

効率的なコストダウンを実現するために、具体的な方法を確認していきます。製品の品質を保ちながら、無駄な費用を削減する手法を理解しておきましょう。

溶接加工を減らす

溶接工程は熟練技術者の手作業に依存する部分が多く、加工費用が高くなりがちです。2枚の板材を直角に接合する場合でも、曲げ加工で代替できるなら溶接よりもコストを抑えられます。

設計段階で溶接箇所を見直し、曲げ加工やリベット接合への変更を検討することが重要です。ただし、リベット接合を採用する際は、図面内のすべての接合部を溶接以外の方法に統一する必要があります。

強度や美観に問題がない範囲で溶接を減らすことにより、製造費用の削減が可能になるでしょう。

バリ取りを抑える

多くの図面では「全周バリなきこと」という指示が見られますが、バリ取り作業には相当な設備費と人件費がかかっています。

バリ取りの指示を本当に必要な部分のみに限定することで、加工費用を大きく削減できる可能性があります。手で触れる部分や組み付け部分など、安全性や機能性に影響する箇所に絞って指示することが大切です。

加工業者との打ち合わせで、バリ取り品質の許容範囲を明確にしておくと、双方にとって効率的な作業が実現できます。精度要求を必要以上に厳しくしないことも、コストダウンにつながる重要なポイントです。

メーカーの得意分野を知っておく

板金加工メーカーによって保有設備や得意分野が大きく異なるため、発注先の特徴を把握することでコストダウンが期待できます。

レーザー加工機を中心とするメーカーは外周切断や長穴加工を得意とし、タレットパンチプレス中心のメーカーは多数の穴あけや成形加工に強みを持ちます。

製品の加工内容と業者の得意分野がマッチしないと、加工費用が高くなってしまうケースがあります。事前にメーカーの設備構成や技術力を確認し、製品特性に応じて発注先を使い分けることが、効率的なコストダウンを実現する鍵となるでしょう。

板金加工業者の選び方

板金加工業者を選ぶ際は、技術力の確認が最も重要なポイントです。

過去の実績やISO認証の有無を調べ、品質管理体制が整っているかを見極めましょう。次に納期厳守の実績を確認し、不測の事態への対応力も評価する必要があります。

複数業者から相見積もりを取り、適正価格かどうかを判断することも大切です。単に安価なだけでなく、自社の要望に合わせた改善提案ができる業者を選ぶことで、長期的なパートナーシップが築けるでしょう。

板金加工の注意点とは

板金加工では、材料特性の理解や加工条件の適切な設定が重要です。特に、材料の選定では強度や加工性、コストなどを総合的に判断する必要があります。

また、加工時の変形や熱による影響を考慮した設計や、工程間での寸法精度の維持にも注意が必要です。品質管理面では、各工程での検査体制の確立や、作業者の技能維持・向上も重要なポイントとなります。

板金加工に関するよくある質問(FAQ)

板金加工で寄せられる質問にお答えしていきます。

板金加工では、どのような材料に対応できますか?

板金加工では、鉄・ステンレス・アルミニウム・銅などの金属材料に幅広く対応しています。材料ごとに特性が異なるため、用途に応じて選択することが大切です。

鉄は強度が高く、コストも抑えられるため、構造部品や筐体によく使われます。ステンレスは耐食性に優れており、食品関連や医療機器に適しています。アルミニウムは軽量で放熱性が良く、電子機器のケースなどに多用されます。

銅は導電性や熱伝導性に優れ、電気関連部品によく使用されます。材料選びでお悩みの際は、用途や予算に応じて適切な材料をご提案させていただきます。

板金加工の納期はどのくらいかかりますか?

納期は製品の複雑さや数量、加工内容によって大きく変わります。一般的な目安として、単純な形状の製品であれば1~2週間、複雑な溶接や組立てを伴う製品では2~4週間程度が標準的です。

短納期をご希望の場合は、設計段階で加工しやすい形状にすることや、標準的な材料を使用することで期間短縮が可能になります。また、試作品の場合は手板金での対応により、さらなる納期短縮も期待できるでしょう。

お急ぎの案件についても柔軟に対応いたしますので、まずは具体的なご要望をお聞かせください。

板金加工で対応できる最小・最大の板厚はどのくらいですか?

板金加工で扱える板厚は、一般的に0.1mmから22mm程度までです。ただし、材料の種類や加工方法によって範囲が変わります。

薄板(0.1~3mm)の場合、レーザー加工やタレットパンチプレスが適しており、精密な切断や複雑な穴あけが可能です。一方、厚板(6~22mm)では、プラズマ切断やガス切断といった加工方法が使われることもあります。

加工したい製品の用途や要求精度に応じて、適切な板厚と加工方法を選択することが重要です。不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

まとめ:板金加工のご依頼は「タキオンワタナベ」まで!

板金加工は、一枚の金属板から様々な製品を生み出す重要な加工技術です。手板金と機械板金の特徴を理解し、製品に応じて適切な加工方法を選択することが大切です。

また、図面展開から検査まで、各工程での確実な品質管理が製品の出来を左右します。板金加工の基礎知識と注意点を押さえることで、より効率的な製造が可能になるでしょう。

株式会社タキオンワタナベは、試作サービス・小/中ロット量産サービスを行うモノづくり支援企業として、お客様の多様なニーズにお応えしています。様々な加工方法を用いて、一個からの試作品製作から少量・中量生産まで幅広く承っております。

長年培った技術力により、複雑な形状の製品や高精度な加工にも対応が可能です。

板金加工でお困りのことがございましたら、ぜひ一度ご相談ください。経験豊富なスタッフが、お客様に適した加工方法をご提案させていただきます。

コラム監修者

- 代表取締役社長

-

高等学校卒業程度認定試験合格後、関西外国語大学で英米語を専攻し、ニューヨーク州立大学経済学部にも在籍。

その後、同志社大学大学院ビジネス研究科で経営学を深め、現在は京都大学大学院法学研究科で法学を学ぶ。

プライム上場企業で培ったマネジメント力を活かし、経営難だった家業を再建。

一気通貫の機械サービス業の体制構築と品質・納期・コストを革新し、読者のものづくり課題に経営視点で応える。

最新の投稿

- 2025年10月31日金属加工を依頼する方法と流れ|メリットや注意点などを解説

- 2025年10月10日機械加工で使う図面記号一覧|意味や見方などをわかりやすく解説

- 2025年10月1日タレパン加工とは?仕組みやメリット、レーザー加工との違いを解説

- 2025年8月28日ステンレス板金の加工方法は?種類や特徴、注意点をわかりやすく解説