機械加工で使う図面記号一覧|意味や見方などをわかりやすく解説

機械加工において図面記号の正確な理解は、品質の高い製品を作り上げるための重要な基盤です。図面には数多くの記号が使用されており、初心者にとっては難しく感じる部分もあります。

本記事では機械加工で頻繁に使用される図面記号の意味や見方を、初心者の方でも理解できるよう丁寧に解説します。

機械加工での図面記号の役割とは

機械加工で使用される図面記号は、製品の品質を保つために設計者と製造者の間で正確な情報伝達を可能にする重要な役割を担っています。

主な役割

図面記号の最も重要な役割は、限られた図面上のスペースで最大限の情報を正確に伝達することです。製品の寸法、形状、精度、表面の仕上がり状態など、製造に必要なすべての情報を記号によって表現します。

記号を使うことで、言語の違いや個人の解釈の相違を最小限に抑え、世界中どこでも同じ品質の製品を製造することが可能になります。また、図面上の情報量を大幅に削減しながらも、製造に必要な詳細な指示を網羅できるのも大きなメリットです。

図面を構成する3つの要素

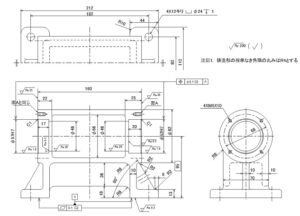

出典:meviy

機械加工の図面は、図形、寸法、注記という3つの基本要素から構成されています。これらの要素が組み合わさることで、完成品の全体像が明確に示されます。

図形

図形は製品の外形や内部構造を表現する部分で、製品の基本的な形状を示します。正面図、側面図、上面図などの投影図や断面図、詳細図などが含まれます。

線の太さや種類によって、見える部分と隠れている部分、中心線、寸法線などが区別されて表現されています。図形から製品の全体的な構造や特徴を把握することが可能です。

寸法

寸法は製品の大きさや各部分の位置関係を数値で表したものです。長さ、幅、高さ、直径、半径、角度など、製造に必要なあらゆる数値情報が含まれます。

寸法には基本寸法に加えて、製造時に許容される誤差範囲も併記されることが多くあります。これにより、実際の製造現場で適切な精度を保ちながら加工を進めることが可能です。

注記

注記は図形と寸法だけでは表現できない追加情報を文字や記号で記載した部分です。材料の種類、熱処理の方法、表面処理の指示、検査の方法など、製造や品質管理に関する重要な情報が含まれています。

注記により、製品の性能要求や使用環境に応じた適切な製造方法を選択することが可能になります。

図面を読み解くための3つの基本ルール

図面を正確に読み取るためには、線の種類と用途、投影法、寸法の表し方という3つの基本ルールを理解する必要があります。これらのルールを覚えることで、図面から製品の詳細情報を正確に把握できるようになります。

線の種類と用途

図面では様々な種類の線が使い分けられており、それぞれに明確な意味があります。以下の表に主要な線の種類とその用途をまとめました。

| 線の種類 | 表記例 | 用途 |

| 太い実線 | ━━━━━ | 外形線(製品の見える部分の輪郭) |

| 細い実線 | ーーーー | 寸法線、引き出し線 |

| 破線 | – – – – | 隠れ線(製品の見えない部分の形状) |

| 一点鎖線 | ー・ー・ー | 中心線、基準線 |

| 二点鎖線 | ー・・ー・・ | 想像線(関連部品や可動部分の位置) |

| ジグザグ線 | ~~~ | 破断線(部品の一部を省略した境界) |

投影法(第三角法と第一角法)

投影法は立体的な製品を平面図として表現する方法です。日本では第三角法が一般的に使用されており、正面図を中心として右側面図、左側面図、上面図、下面図が配置されます。

第三角法では、正面図から見て右側の形状が右側面図に、上側の形状が上面図に表現されます。一方、第一角法では配置が異なり、右側の形状が左側面図に、上側の形状が下面図に表現されるため、図面上に投影法の記号が必ず記載されています。

寸法の表し方

図面の寸法は寸法線と寸法数値で表現されます。寸法線は細い実線で描かれ、両端に矢印が付いています。寸法数値は寸法線の上部または近くに記載され、製品の正確な大きさを示します。

直径は記号「φ」で、半径は記号「R」で表現されます。角度は「°」記号を使用し、必要に応じて分や秒も記載されます。複数の同じ寸法がある場合は「4-φ8」のように個数と寸法を組み合わせて表現されることもあります。

【記号一覧】機械加工で頻出する主要な図面記号

機械加工で使用される主要な図面記号は、寸法公差、幾何公差、表面性状の3つのカテゴリに分類されます。これらの記号を正確に理解することで、製品の品質要求を適切に把握し、適切な加工方法を選択できるようになります。

寸法公差に関する記号

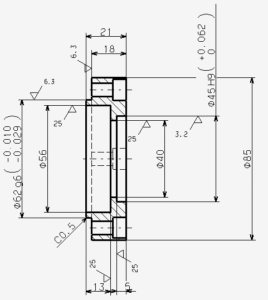

出典:優しい実践機械設計講座

寸法公差は製品の寸法精度を指定するための重要な要素で、製造時の寸法ばらつきを許容範囲内に収めるために使用されます。

寸法公差とは?

寸法公差とは、図面に記載された基本寸法に対して許容される寸法の範囲を表すものです。どんなに精密な加工を行っても、材料の性質や加工条件の変動により、完全に同じ寸法の製品を作ることは不可能です。

そのため、製品の機能を損なわない範囲で寸法の変動を許可し、製造の実現性とコストのバランスを取ります。寸法公差は最大許容寸法と最小許容寸法の差として定義され、この範囲内であれば製品として合格となります。

公差の記入方法

寸法公差の記入方法には複数の方式があります。以下の表に主要な記入方法をまとめました。

| 記入方法 | 記入例 | 許容寸法範囲 | 用途 |

| 両側公差 | 50±0.1 | 49.9~50.1 | 上下同じ公差幅の場合 |

| 片側公差(上) | 50+0.2/0 | 50.0~50.2 | 上側のみに公差を設ける場合 |

| 片側公差(下) | 50-0/0.1 | 49.9~50.0 | 下側のみに公差を設ける場合 |

| 上下異公差 | 50+0.2/-0.1 | 49.9~50.2 | 上下で異なる公差を設ける場合 |

| はめあい公差 | φ50H7 | 規格表による | 軸と穴の組み合わせの場合 |

最も一般的なのは基本寸法の後に「±」記号を使って公差を示す方法です。上下に異なる公差を設定する場合は、基本寸法の右上に上の偏差、右下に下の偏差を記載します。

はめあい公差

はめあい公差は、軸と穴が組み合わされる部分の寸法関係を規定する公差です。軸には小文字のアルファベット、穴には大文字のアルファベットと数字の組み合わせで表現されます。

「H7」や「g6」などの記号で表され、それぞれに対応する公差値が規格で定められています。はめあい公差により、部品同士がスムーズに組み立てられ、適切な嵌合状態を実現できます。

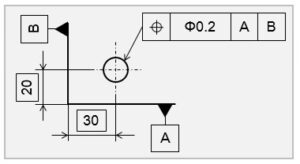

幾何公差に関する記号

出典:cybernet

幾何公差は製品の形状や位置関係の精度を指定するための記号で、寸法公差だけでは表現できない幾何学的な品質要求を示します。

幾何公差とは?

幾何公差とは、製品の形状、姿勢、位置、振れなどの幾何学的な特性に対する許容範囲を規定する公差です。例えば、円形状の真円度や、平面の平面度、2つの面の平行度など、製品の機能に直接影響する幾何学的な精度を管理します。

幾何公差は四角い枠内に記号と数値を記載し、必要に応じて基準となる要素を指定します。これにより、寸法が正しくても形状が歪んでいる製品を不合格とすることができ、より高い品質を確保できます。

【一覧表】幾何公差の種類と記号</h4>

幾何公差には多くの種類がありますが、機械加工でよく使用される主要な記号を紹介します。

| 公差の種類 | 記号 | 意味・用途 |

| 真直度 | ― | 直線や軸の真っすぐさを規定する |

| 平面度 | □ | 平面の平坦さを規定する |

| 真円度 | ○ | 円形状の真円に近い程度を規定する |

| 円筒度 | ◎ | 円筒形状の精度を規定する |

| 直角度 | ⊥ | 2つの要素が直角に配置されている精度を規定する |

| 平行度 | // | 2つの要素が平行に配置されている精度を規定する |

| 同軸度 | ◎ | 複数の円筒要素が同じ軸上に配置されている精度を規定する |

| 位置度 | ⊕ | 穴や軸の正確な位置を規定する |

| 傾斜度 | ∠ | 基準に対する角度の精度を規定する |

表面性状(表面粗さ)に関する記号

表面性状は製品の表面の粗さや仕上がり状態を規定する重要な要素で、製品の機能や外観に大きく影響します。

表面性状とは?

表面性状とは、製品表面の微細な凹凸の状態を数値で表したものです。機械加工では切削工具の刃先形状や送り量、回転数などの加工条件により、製品表面に微細な凹凸が形成されます。

表面の粗さは摩擦特性、密封性、外観、耐久性などに影響するため、製品の用途に応じて適切な表面粗さを指定する必要があります。滑らかすぎると潤滑油が保持できず焼き付きが発生する場合もあるため、適切な表面粗さの選択が重要です。

表面性状の指示記号の見方

表面性状の指示は「∨」のような記号と数値を組み合わせて表現されます。記号の右側に表面粗さの数値が記載され、単位はマイクロメートルです。

「Ra0.8」と記載された場合、算術平均粗さが0.8マイクロメートル以下に仕上げることを意味します。「Rz6.3」と記載された場合、最大高さ粗さが6.3マイクロメートル以下に仕上げることを意味します。

新JISと旧JISの記号の違い

表面性状の記号は時代とともに変更されており、現在でも新旧の記号が混在して使用されています。以下の表に新旧記号の対応関係を示します。

| 表面粗さレベル | 旧JIS記号 | 新JIS記号(Ra値) | 仕上げ内容 |

| 超精仕上げ | ▽▽▽▽ | Ra0.4 | 鏡面仕上げ |

| 精仕上げ | ▽▽▽ | Ra0.8~Ra1.6 | 微細仕上げ |

| 中仕上げ | ▽▽ | Ra3.2~Ra6.3 | 並仕上げ |

| 粗仕上げ | ▽ | Ra12.5~Ra25 | 荒仕上げ |

| 指定なし | ~ | 指定なし | 加工方法任意 |

旧規格では「▽」記号の数で表面粗さのレベルを表現していました。新規格では「Ra」や「Rz」などの具体的な数値で表面粗さを指定するため、より正確な品質管理が可能になっています。

図面の見方をさらに深めるための学習方法

図面記号の基礎を理解した後は、さらに深い知識を身につけるための継続的な学習が重要です。書籍、ウェブサイト、資格取得など、様々な方法を活用して知識を深めることができます。

書籍やテキストで体系的に学ぶ

図面の読み方や記号に関する専門書籍は、体系的な知識習得に最適な学習方法です。製図の基礎から応用まで段階的に学習できる構成になっており、理論的な背景も含めて理解できます。

機械製図の教科書や技術者向けの参考書には、豊富な図解と実例が含まれており、実際の図面を読み解く力を養うことができます。また、日本工業規格の詳細な解説書もあり、規格の正確な理解に役立ちます。

Webサイトや動画で視覚的に学ぶ

インターネット上には図面記号の解説サイトや動画教材が豊富に存在します。視覚的な説明により、複雑な立体形状や加工プロセスを理解しやすくなります。

特に動画教材では、実際の図面作成過程や加工現場の様子を見ることができ、理論と実践の両面から学習できます。無料で利用できるコンテンツも多く、気軽に学習を始めることができる点も魅力です。

資格取得を目標にする

機械製図技能士や技術士などの資格取得を目標にすることで、学習に明確な方向性を持つことができます。資格試験に向けた学習により、図面記号に関する知識を体系的に習得できます。

資格試験では実際の図面を読み取る問題や、図面を作成する問題が出題されるため、実践的なスキルも身につけることができます。資格取得により、専門知識を持つ技術者としての信頼性も向上します。

まとめ:機械加工の図面記号の見方を覚えよう

機械加工における図面記号は、高品質な製品を製造するための重要な情報伝達手段です。寸法公差、幾何公差、表面性状の3つの主要なカテゴリの記号を正確に理解することで、設計者の意図を正確に読み取り、適切な加工を実施できるようになります。

図面記号の学習は継続的な取り組みが必要ですが、基本的な記号から段階的に覚えていくことで、確実にスキルアップできます。実際の図面に触れる機会を増やし、経験を積み重ねることも重要です。

精密な金属加工や機械加工をお求めの際は、豊富な経験と確かな技術力を持つ株式会社タキオンワタナベにお任せください。図面記号を正確に読み取り、お客様のご要望を満たす高品質な製品をお届けいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

コラム監修者

- 代表取締役社長

-

高等学校卒業程度認定試験合格後、関西外国語大学で英米語を専攻し、ニューヨーク州立大学経済学部にも在籍。

その後、同志社大学大学院ビジネス研究科で経営学を深め、現在は京都大学大学院法学研究科で法学を学ぶ。

プライム上場企業で培ったマネジメント力を活かし、経営難だった家業を再建。

一気通貫の機械サービス業の体制構築と品質・納期・コストを革新し、読者のものづくり課題に経営視点で応える。

最新の投稿

- 2025年10月31日金属加工を依頼する方法と流れ|メリットや注意点などを解説

- 2025年10月10日機械加工で使う図面記号一覧|意味や見方などをわかりやすく解説

- 2025年10月1日タレパン加工とは?仕組みやメリット、レーザー加工との違いを解説

- 2025年8月28日ステンレス板金の加工方法は?種類や特徴、注意点をわかりやすく解説